5 Butacas sobre 5

La gran triunfadora del festival de Venecia llega a las carteleras haciendo gala de una condición atípica: pocas veces sucede que una película producida por un gran estudio y de evidentes pretensiones comerciales conquista al sector más elitista de la crítica especializada. Estamos acostumbrados (quizá demasiado) a leer valoraciones entusiastas de cada nueva aventura superheroica, pero el Joker de Todd Phillips está llamado a conseguir algo mucho más que eso. A estas alturas ya es un claro contendiente para los Oscar, y no sería de extrañar que de aquí a un tiempo se la recuerde como una de las películas de la década.

Huyendo de la narrativa serializada, la resonancia emocional y la espectacularidad visual que encumbraron a Vengadores: Endgame a principios de este mismo año, Joker ofrece en su lugar un soberbio retrato psicológico de su personaje principal que, a excepción quizá de la meritoria Logan (2017), no tiene precedentes en los blockbusters de superhéroes. Pero a diferencia de la cinta de James Mangold, que continuaba el legado fílmico de los X-Men y servía como despedida para Hugh Jackman de una franquicia ya establecida, Todd Phillips ha creado una obra fuera de toda continuidad, concebida como producto autónomo y sin más deuda con el material original que los nombres de la ciudad de Gotham y del apellido Wayne.

En este sentido, la película recuerda por su individualidad y su carácter experimental a la célebre novela gráfica de Batman La broma asesina (de la que, por cierto, toma no pocas ideas), pero su desconexión con el universo DC va más allá: Phillips se nutre del mito de Joker sin basarse en una historia concreta, sino con el fin de enriquecerlo y hasta reinventarlo. Si hubiera que buscar referentes, estos estarían más bien en el cine de Scorsese, en Taxi Driver (1976) o El rey de la comedia (1982). Es, en definitiva, cine de autor cincelado sobre la base de un personaje del que creíamos que siempre estaría ligado en el cine a las titánicas interpretaciones de Jack Nicholson y Heath Ledger.

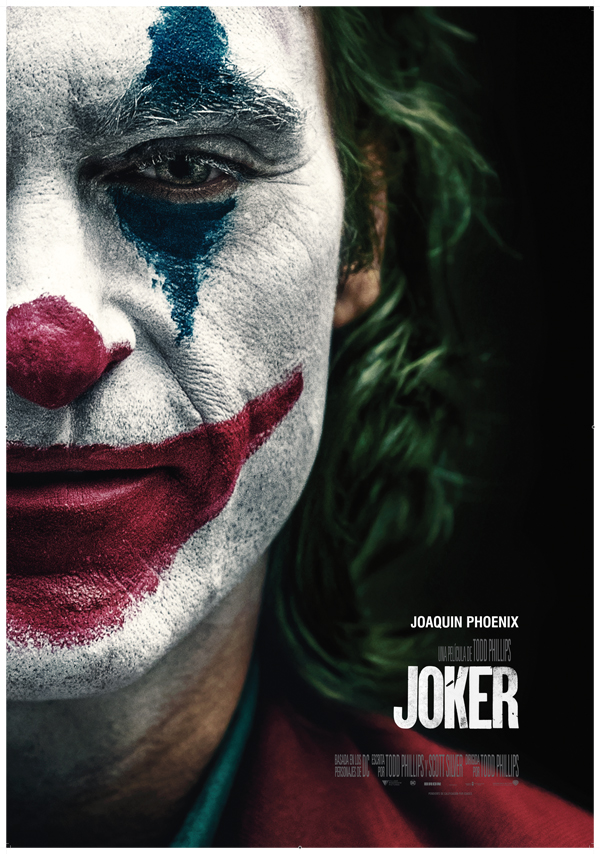

Pero resulta que Joaquin Phoenix tenía algo que decir al respecto. Su interpretación es absolutamente sobrecogedora, con un rango de registros que oscila entre el patetismo y la furia, entre el llanto descarnado y una risa que hiela la sangre. Es una actuación cargada de fisicidad en la que cada mueca y cada contracción de su cuerpo hace humano a un villano que, hasta ahora, había sido más un símbolo, un ser cuyo pasado e identidad estaban envueltos en el misterio. En cierto modo podría decirse que se trata de un acercamiento opuesto al Joker de Ledger. Y, sin embargo, funciona tan bien como este. Más aún: se retroalimentan.

Tan aguda es la exploración de la personalidad del psicópata y tan soberbio el trabajo de Phoenix que este Joker consigue por momentos hacernos empatizar con un ser que se vuelve cada vez menos empático a medida que desciende por la espiral de locura que lo consume. Solo así se entiende la conmoción que la cinta ha causado en Estados Unidos, donde decenas de críticos han expresado su temor de que, en un país azotado por las armas de fuego, el Joker se convierta en una inspiración.

Hace falta una mente enferma para entender la película como un alegato a favor de la violencia, pero esta polémica demuestra hasta qué punto es doloroso su retrato de la sociedad contemporánea. Lo normal es que, tras su estreno, el debate no haga sino avivarse, porque Joker va a dar que hablar, aunque solo sea por argumentos puramente cinematográficos. Es una de las películas del año, y un ejemplo paradigmático de las posibilidades del cine de superhéroes como medio de expresión más allá del mero entretenimiento.